你有没有遇到过这种情况?你兴致勃勃地给朋友发了一条消息,结果对方回复了“已读”,可就是迟迟不见下文。这时候,你的心情是不是就像坐过山车一样,一会儿兴奋,一会儿又担心是不是哪里做错了?今天,我们就来聊聊这个让人又爱又恨的“已读”功能,看看它是怎么从Skype开始,一步步走进我们的生活,又带来了哪些喜怒哀乐。

“已读”的起源:Skype的神秘魅力

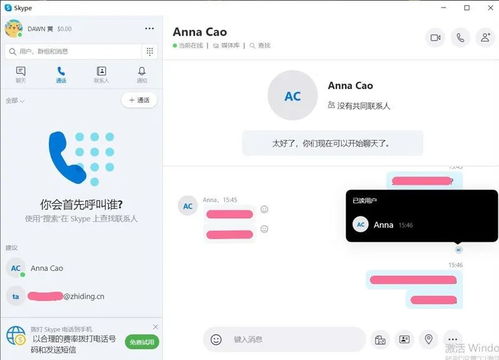

说到“已读”,不得不提的就是Skype。这个曾经风靡一时的通讯软件,在2003年首次推出了“已读”功能。当时,这个功能还只是一个小小的细节,却悄悄地改变了人们的沟通方式。想象你发送了一条消息,对方立刻回复了“已读”,那种确认对方收到消息的安心感,真是让人难以忘怀。

“已读”的演变:从Skype到微信,无处不在

随着时间的推移,“已读”功能逐渐从Skype蔓延到其他通讯软件,比如微信、QQ、短信等等。这个功能就像一个无处不在的“监视器”,时刻提醒着我们,对方是否已经看到了我们的消息。

“已读”的利与弊:一场关于沟通的博弈

“已读”功能的出现,无疑提高了沟通的效率。我们可以清楚地知道对方是否已经看到了我们的消息,避免了不必要的重复发送。这个功能也带来了一些烦恼。

利:

1. 提高沟通效率:知道对方已经看到了消息,可以避免重复发送,节省时间。

2. 增强安全感:确认对方已经收到消息,让人感到安心。

弊:

1. 增加压力:担心对方没有及时回复,产生焦虑情绪。

2. 产生误解:对方看到消息但没有回复,可能会让人误以为对方不在乎。

“已读”的反思:沟通,还是打扰?

在这个信息爆炸的时代,我们每天都要接收和处理大量的信息。而“已读”功能,就像一把双刃剑,既方便了沟通,又带来了困扰。那么,我们该如何看待这个功能呢?

首先,我们要明确沟通的目的。沟通是为了更好地了解对方,增进感情,而不是为了满足自己的好奇心。如果因为“已读”而产生了不必要的焦虑和压力,那么这个功能就失去了它原本的意义。

其次,我们要学会尊重对方。每个人都有自己的生活节奏,不能因为对方没有及时回复就产生误会。有时候,沉默也是一种沟通。

我们要学会调整自己的心态。不要过分依赖“已读”功能,要学会享受沟通的过程,而不是结果。

:拥抱“已读”,还是远离它?

在这个充满“已读”的世界里,我们该如何选择?是拥抱它,还是远离它?或许,关键在于我们如何去看待这个功能,如何去运用它。只要我们能够正确地看待“已读”,它就能成为我们沟通的助力,而不是困扰。

所以,下次当你看到“已读”的时候,不妨放松心情,享受沟通的过程吧!毕竟,沟通的目的是为了增进感情,而不是为了满足自己的好奇心。